奥运金牌背后的教育博弈:全红婵保送名校再掀运动员学历争议

本文深度剖析奥运冠军保送大学现象,通过全红婵案例探讨运动员教育之路的历史沿革与现实挑战,揭示体育人才培养与学术发展的平衡之道。

一、天才少女的升学之路

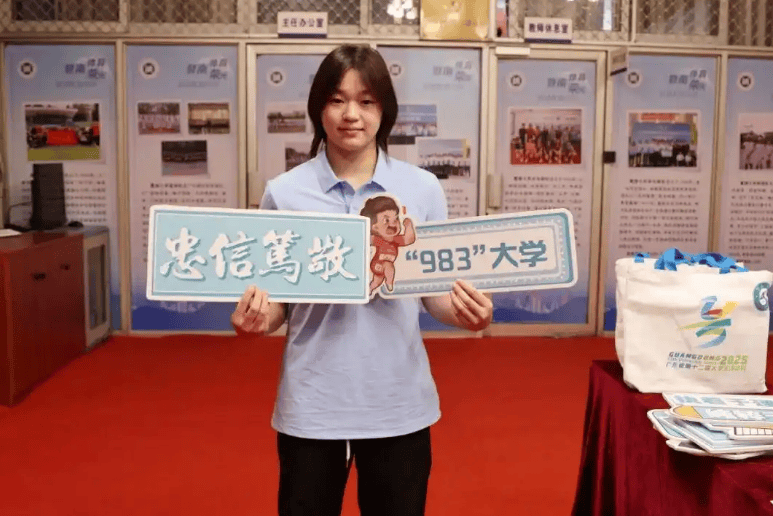

2024年3月,跳水奥运冠军全红婵拟被保送至暨南大学运动训练专业的消息引发热议。这位在东京奥运会横空出世的14岁天才选手,如今已手握三枚奥运金牌,却在拟录取公示中因其卓越成就无需填写具体运动成绩——这已成为中国体坛特有的"荣誉代码"。

二、政策溯源:四十年体制演变

-

历史沿革

- 1986年:首推《著名优秀运动员上大学通知》

- 2002年:六部门联合扩大免试范围

- 现行标准:全国前三/亚洲前六/世界前八

-

制度设计逻辑

- 弥补封闭训练导致的文化缺失

- 破解退役运动员就业困境

- 完善体育人才可持续发展路径

三、争议焦点:镀金还是刚需?

| 支持观点 | 质疑声音 |

|---|---|

| 金牌含金量超高考状元 | 挤占普通考生教育资源 |

| 青春献祭应获补偿 | 学术尊严遭受挑战 |

| 体教融合示范效应 | 学历变现破坏公平 |

"数学好是人才,跳水好同样是人才"——这已成为体教改革的核心命题

四、前车之鉴:明星运动员的学业红灯

-

典型案例

- 刘国正(乒乓球):上海交大退学事件

- 高崚/杨威(羽毛球/体操):华中科大延期风波

- 王霜(女足):北师大八年磨一剑

-

规范管理趋势

- 学分要求趋同普通生

- 远程授课+弹性学制

- 清退机制常态化

五、破局之道:建立多元评价体系

-

体教协同创新

- 定制化培养方案

- 学分转换机制

- 双导师制度

-

未来发展路径

- 职业运动员→运动科学专家

- 冠军选手→体育产业人才

- 形象大使→青少年导师

数据来源:国家体育总局《2023运动员保送入学白皮书》

继续阅读

中国跳水名将陈芋汐历经五年网络暴力,在公安部重拳整治体育饭圈乱象背景下首度发声。揭秘奥运冠军如何用金牌回击质疑,官方专项行动揭露幕后黑手,展现新时代运动员精神风貌。

全红婵,这位年轻的奥运冠军,在进入大学后,面对公众的过度关注和批评,展现了她的坚韧与低调。本文探讨了她如何在“造神”与“毁神”的社会现象中保持自我,并追求平凡生活的权利。

全红婵,这位年轻的奥运跳水冠军,不仅在赛场上展现了非凡的才华,也在舆论的风口浪尖上承受着巨大的压力。本文深入探讨了她的职业生涯、体重管理挑战以及她如何应对公众的关注和批评。