中国车企为何缺席F1?揭秘千亿门槛背后的商业逻辑

本文深入探讨了中国车企为何缺席F1赛事的原因,揭示了背后的商业逻辑和千亿门槛的挑战,分析了国际赛车圈的丛林法则与中国企业资源整合模式的差异。

中国车企为何缺席F1?揭秘千亿门槛背后的商业逻辑

当国际赛车引擎轰鸣时,中国企业的身影始终未出现在F1围场。这场全球顶级赛事背后,隐藏着与国内商业生态截然不同的生存法则。

国内政企合作模式在F1领域的失效

地方政府常以土地划拨、基建代建、金融扶持等方式吸引企业入驻,如同某新能源巨头在襄阳的工厂,从厂房到设备均由外部力量托举成型。这种"轻资产运营"模式虽能快速拉动就业与税收,却与F1强调的完全自主投入机制背道而驰。国际赛车界更信奉"真金白银入场券"规则,任何投机取巧都会遭遇残酷淘汰。

F1联盟设置的准入门槛

新晋车队需预先缴纳数千万欧元保证金锁定十年参赛资格,违约即全额罚没的条款让多数投机者望而却步。2026赛季即将亮相的凯迪拉克车队更需支付4.5亿美元"分红补偿金",仅此单项支出就相当于某支付巨头当年的风险准备金总额。这笔费用仅是获得分蛋糕资格的敲门砖,真正的烧钱之旅才刚刚启程。

赛车工业链的持续投入

每支车队需维持500人以上的专业团队,涵盖空气动力学专家、机械工程师、赛道技师等高端人才。专属风洞实验室的建造费用以亿为单位计算,碳纤维部件的定制化生产设备更需持续更新迭代。两位主力车手的年薪起步价便是千万量级,这还未包含全球二十余站赛事的物流运输、技术调试等动态成本。

国际赛车圈的丛林法则与中国企业的资源整合模式

国际赛车圈的丛林法则与中国企业擅长的资源整合模式形成鲜明反差。当国内商业精英习惯用杠杆撬动市场时,F1赛场却要求参赛者用真金白银堆砌竞争力。这种文化差异不仅体现在资金规模,更在于对技术主权和持续创新的绝对追求。或许只有当中国制造真正跨越重资产投入的心理阈值,才能在国际赛车版图上烙下自己的印记。

继续阅读

从亨特到瓦特尔,F1史上五次惊心动魄的冠军争夺战。维斯塔潘能否在剩余七站赛事中复刻前辈的逆转奇迹?深度解析车手积分形势与历史经典案例。

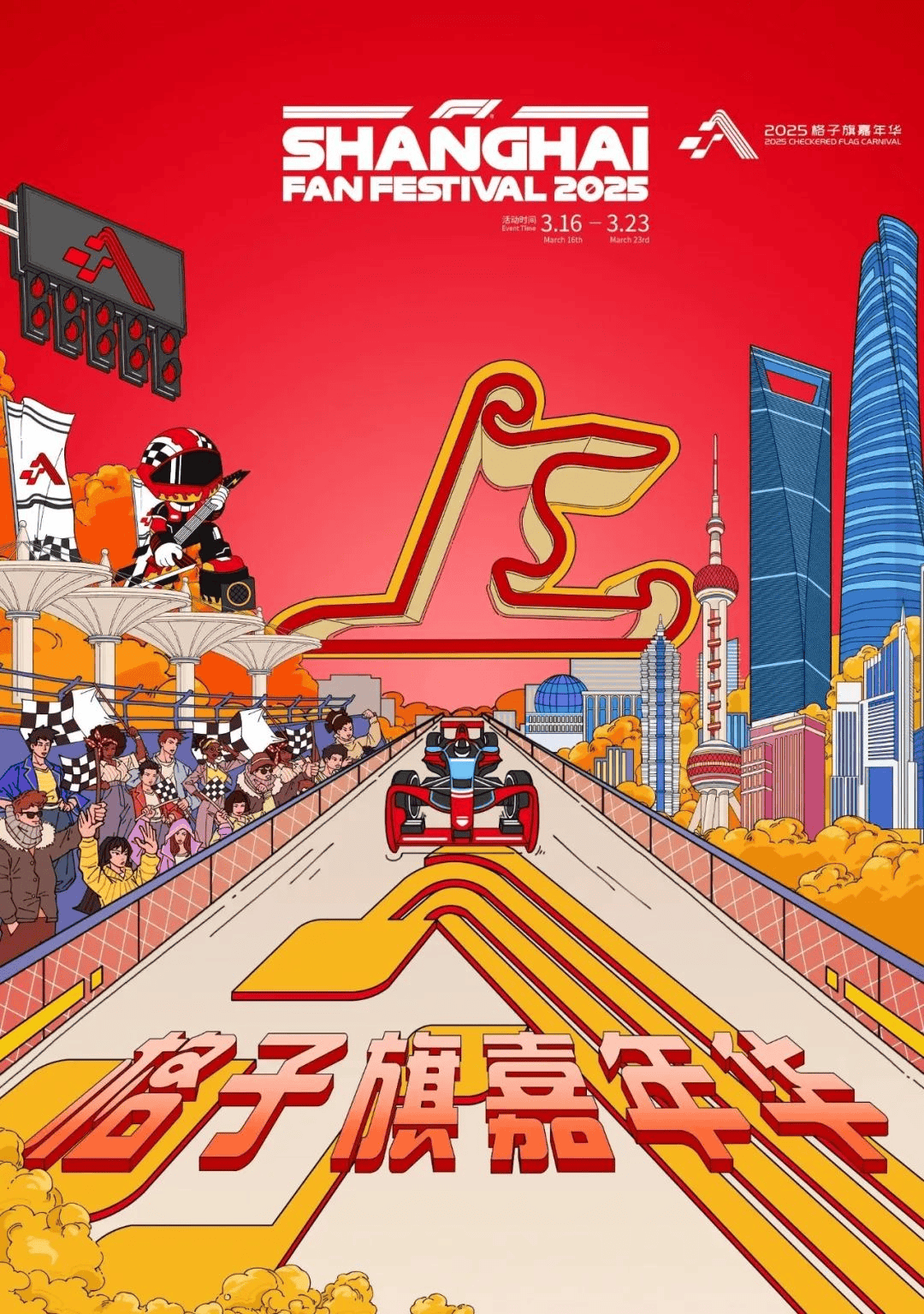

2025年F1中国大奖赛将于3月21日至23日在上海国际赛车场举行,同期举办格子旗嘉年华,包括车迷见面会、主题车展等丰富活动,打造全民参与的赛车盛宴。